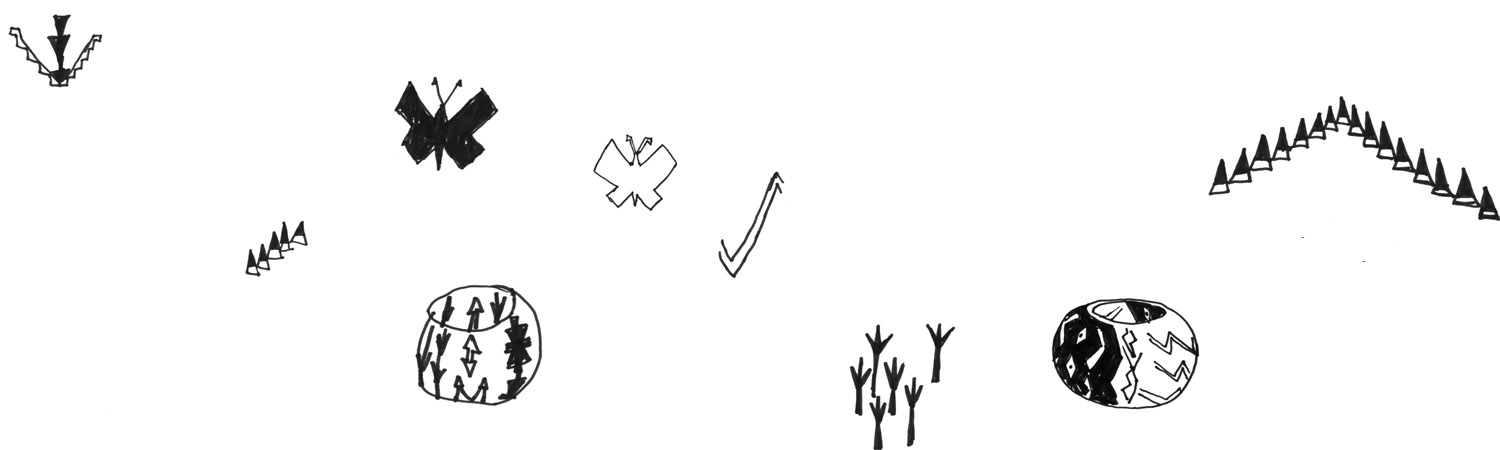

鉄の鍋が実用として使われるようになっても、セヤビは籠づくりを好きで続け、それを売ってお金に換えていた。インディアンの女性は誰もがアーティストで、見て、感じて、作るけれど、その過程を講釈することはなかった。セヤビの作るボールは驚くほど精緻に出来ていて、内側も外側も、一分の隙もない手技だけれど、広口ボールの籠に広がる模様には、人間味をさりげなく表わすセンスが溢れている。

オランチャというところに、ガラガラヘビの模様で瓶型のこまごました籠をつくるインディアンの女がいて、丸型の籠や扁平な背負い籠にも損なうことなく模様を転用していた。とても賢いやり方だから、人はどうやって作られたかなど考えることもなく、毎年一個、新しい籠を買っていくかもしれない。でもセヤビの籠には、賢さ以上の心ときめくものがある。編み手も編まれる素材も、大地とともにあり、同じ環境の中に暮らしている。一年に二度、白蝶の季節が来て、ウズラの若鳥が再びチャパラルの留まり木に向かって仲良く飛び去るとき、セヤビは籠細工用に、小さな流れのそばで柳を切った。流れはちょうどそこで太陽と風の巻き込みを逃れて大きな川の方に向けて彎曲していた。ごくたまに来る夏の洪水でもないかぎり、小さな流れが川まで行き着くことはめったになかったがいつも一生懸命で、柳がそれをそばで応援していた。柳の姿は、その小さな流れが行きたい方向の少し先のところで見られた。パイユートの人々の月日の数え方は、他のどんな暦よりわたしの心を惹きつける。パイユートには神や王族によって敷かれる暦もなければ、東北地域のインディアンたちのような月暦もない。季節が進んでいく前後関係で勘定している。タブースの季節、マスが川で跳ねるより前、マツの実の収穫の終わり、積雪の始まり頃、といった風に。そして雨の季節がいつもより早いとか遅いとかで、その年の季節の進行具合を感知していた。でもセヤビにとっては、季節が早かろうが遅かろうが、籠編みのために柳を切るのはいつもその年の最盛期、天気の女神が木に宿るとき。セヤビの黄金色の調理ボールを一つでも手に入れれば、あれこれ説明なしでわたしの言っていることがわかるはず。

#もくじ